|

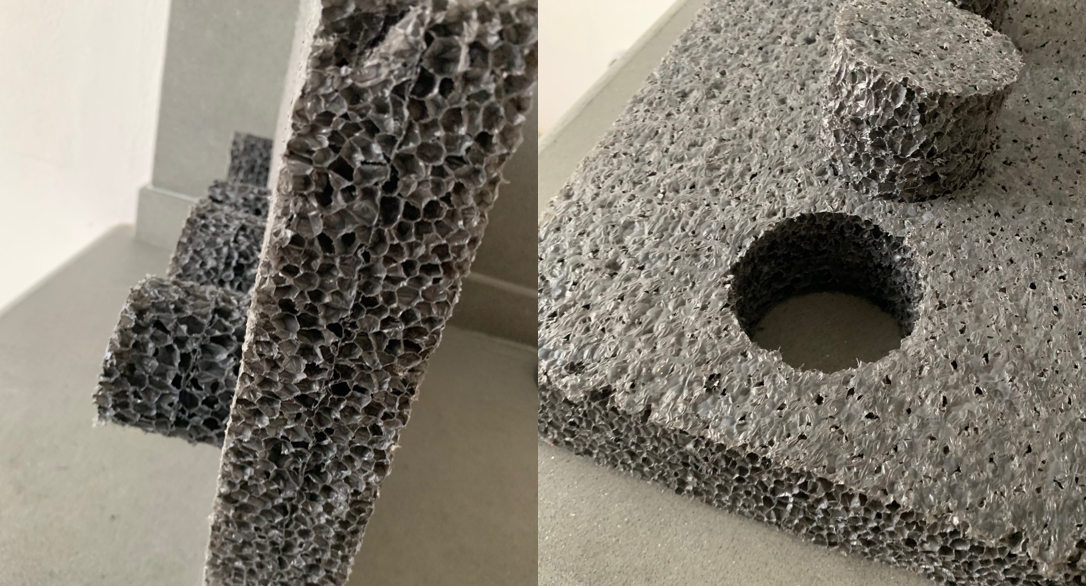

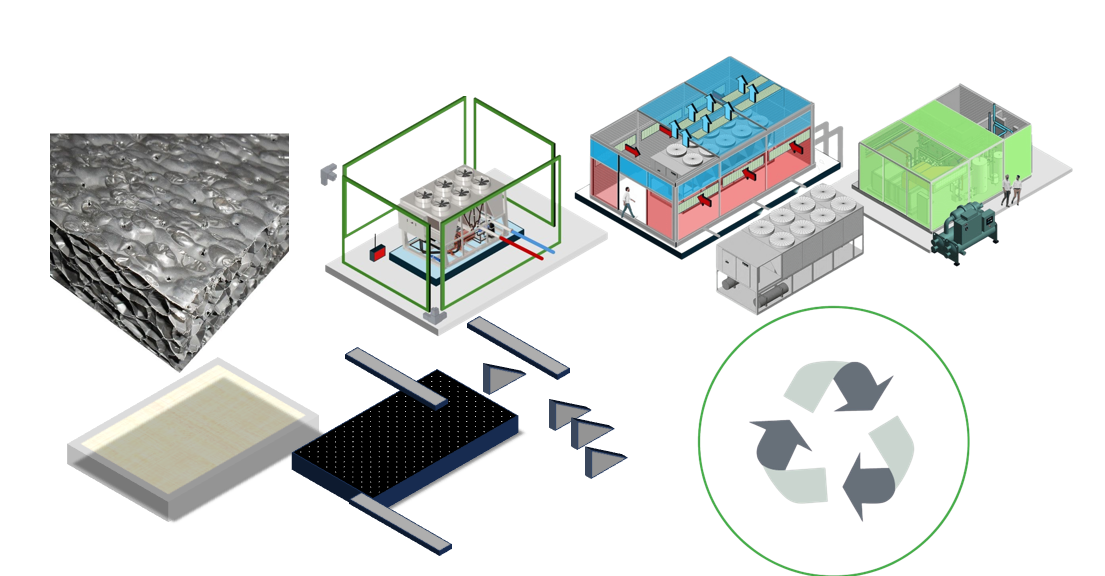

Die Oberfläche von STRATOCELL®WHISPER® FR-Paneele, die wir als Innenisolation von Schallhauben für HVAC Anlagen verwenden wurden in einem Versuch für eine optimierte Schallabsorption Modifiziert und mit zusätzlich ausgestanzten und aufgesetzten runden Whisper Formteilen ausgestattet. Wobei die Stanzloch als zusätzliches Luftpolster diente.

Es zeigte sich das ausgestanzten und aufgesetzten STRATOCELL®WHISPER® Formteile die Gesamtabsorption von Whisper Panelen durch Erhöhung der effektiven Schallwellenpenetration und Oberflächenrauheit nochmals verbessern. Verwendet wurden von uns runde WHISPER Formteile mit einem Durchmesser von 5 cm und einer Tiefe von 5,5 cm die direkt aus den Paneelen ausgestanzt wurden. Diese Modifikationen verbessern die Schallabsorption in Mittel- und Hochfrequenzbereichen, da sie mehr Einfallswinkel für Schall ermöglichen und Resonanzen fördern. Die Gesamt-NRC-Werte (Noise Reduction Coefficient) der Paneele steigen dadurch nach unseren Messung um 10-20%, abhängig von Lochdurchmesser, Tiefe und Abdeckungsgrad. Die perforierten oder rund ausgestanzten Teile erhöhen die Absorption, indem sie Schallwellen in die poröse Polyethylenstruktur leiten, was Reflexionen minimiert. Die aufgesetzte Elemente wirken wie Diffusoren die Schallwellen streuen, und Echos reduzieren, ohne die Selbsttragfähigkeit der Paneele die in 1,5 mm Aluminium-Paneelen montiert wurden zu mindern.

0 Kommentare

Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf die Ausbreitung von Luftschall in der atmosphäre6/1/2026 Luftschall wird bei der Ausbreitung in der Atmosphäre Frequenz‑, Temperatur‑ und Feuchteabhängig gedämpft; relevant wird das vor allem bei mittleren und hohen Frequenzen und grossen Distanzen zwischen Schallquelle und Empfangsort. Mit steigender Temperatur und mittlerer bis hoher Luftfeuchte ändern sich sowohl Schallgeschwindigkeit als auch die Stärke der Absorption deutlich. Luftschallabsorption ist die Umwandlung von Schallenergie in Wärme durch molekulare Reibung und Relaxationsprozesse der Luftbestandteile. Der atmosphärische Absorptionskoeffizient wird meist in dB pro 100 m angegeben und steigt stark mit der Frequenz; tiefe Frequenzen werden wesentlich weniger gedämpft als hohe.

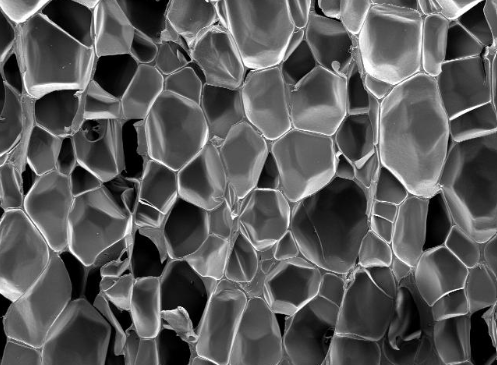

Einfluss der Temperatur Die Schallgeschwindigkeit in der Luft nimmt mit der Temperatur zu und liegt bei 0 °C bei rund 331 m/s, bei 20 °C bei etwa 343 m/s und bei 35°C bei 352 m/s Mit steigender Temperatur verschieben sich die Relaxationsprozesse der Luftgase, was die frequenzabhängige Absorption verändert; bei hohen Frequenzen kann die Luftdämpfung mit der Temperatur deutlich zunehmen. Einfluss der Luftfeuchte Die Luftfeuchtigkeit verändert Zusammensetzung und auch die Relaxationseigenschaften der Luft, dadurch ändert sich der atmosphärische Absorptionsgrad in Abhängigkeit von Frequenz und relativer Feuchte. Für viele Frequenzen oberhalb etwa 1 kHz nimmt die Absorption zunächst, mit zunehmender relativer Feuchte bis in den Bereich um 20% zu und sinkt dann bei noch höherer Feuchte wieder ab. Sehr trockene wie auch sehr feuchte Luft dämpfen hohe Töne daher unterschiedlich stark. Praktische Bedeutung In normalen Innenräumen dominiert Material‑ und Oberflächenabsorption. Luftabsorption wird erst bei großen Räumen oder im Freien auf Entfernungen von Dutzenden bis Hunderten Metern relevant. Besonders bei Verkehrslärm, Fluglärm, Lärm von Industrieanlagen oder Beschallung über große Distanzen müssen bei Messungen deshalb Temperatur‑ und Feuchteprofile berücksichtigen werden, weil sie die Pegel hoher Frequenzen am Empfangsort merklich reduzieren können. Berechnung / Normen Für technische Berechnungen der Luftabsorption wird häufig die Norm ISO 9613‑1 verwendet, die den atmosphärischen Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von Temperatur, relativer Feuchte und Frequenz angibt. Die Norm berücksichtigt Frequenzen von 50 Hz - 10 kHz), Temperaturen von -20°C - +50°C, eine relative Luftfeuchtigkeit von 10% - 100%) und den Luftdruck. Stratocell® bezeichnet eine Schaumstoffplatte auf der Basis einer geschlossenen Zellstruktur aus Polyethylen mit verschiedenen Varianten in Abmessungen, Dichte und Oberflächenbehandlung. Stratocell gibt es in den Dicken von 20/40/50/60 und als Spezialvariante mit 100 mm. Das Material wurde von der Firma „Sealed Air“ entwickelt. Normales unperforiertes Stratocell®, mit einer geschlossenen Wabenstruktur wird in der Verpackungsindustrie für die Stosssichere Verpackung von hochwertigen Produkten und Bauteilen verwendet. Die Antistatischen Eigenschaften des Materials wird vorallem für die Verpackung von Elektronischen Bauelementen hervorgehoben. In der Akustik spielt diese Material keine Rolle. Stratocell®Whisper® wurde durch die patentierte Doppelperforation, die an die Struktur von Honigwaben erinnert für eine hohe Schallabsorption entwickelt. Seine akustische Leistung wird typischerweise durch seine Absorptionskoeffizienten (auf verschiedene Frequenzen gerichtet) und den getesteten Übertragungsverlust in bestimmten Konfigurationen beschrieben, mit Varianten wie Whisper FR (feuerbeständig) und Whisper UV (Resistent gegen UV-Strahlung). Stratocell®Whisper® 50 mm Platte mit Doppelperforation weist sehr hohe Schall-Absorptionszahlen auf, oft im Bereich von αw von 0,9–1,0 je nach Frequenz, Stärke und Ausführung. Die perforierte Oberfläche, dient dazu Schallenergie in der Absorptionsmasse zu dissipieren. Die Perforationen erhöhen den Oberflächenkontakt des Schalls mit dem Absorbermaterial und stimmulieren die dahinterliegenden Luftschichten, wodurch weniger Schallenergie reflektiert wird. Der Faktor 1 sagt aus das der gesamte Auftretende Schall von dem Material absorpiert wird. Typisch für dieses Material ist die poröse Ausführung die an einen Schwamm erinnert. Hält man dieses Material gegen das Licht schimmert das Licht hindurch. Da die verschiedenen Stratocell Versionen nicht immer einfach und klar von blossem Auge unterschieden werden können ist eine Klassifikation und Beschreibung des Materials durch den jeweiligen Lieferanten notwendig. Sieht man sich die Strutkur von perforierten Stratocell®Whisper® in der Vergösserung an wird schnell klar, das jeglichen zusätzlichen Abdeckungen, wie Lochbleche, Folien oder sonstige Abdeckungen über dieser perforierten Wabenstruktur der Isolation unweigerlich zu einem Verlust der Absorptionsleistung des Material führen werden da die Absorptionsfläche verringert wird und durch Schallhartes Material zusätzliche Reflektionsflächen eingebaut werden. Ventilatoren sind komplexer als man denkt

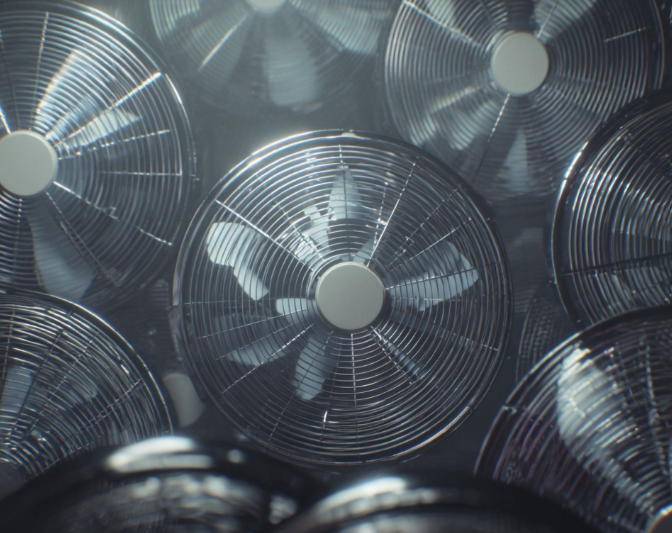

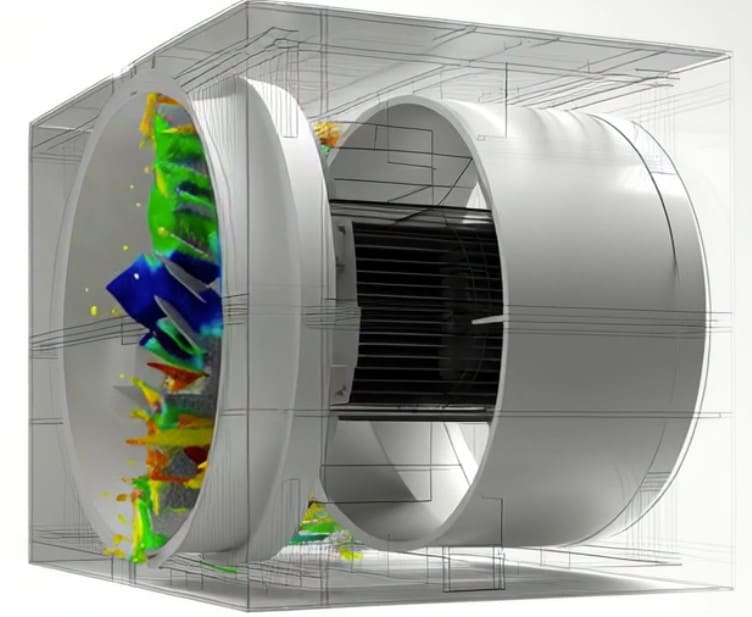

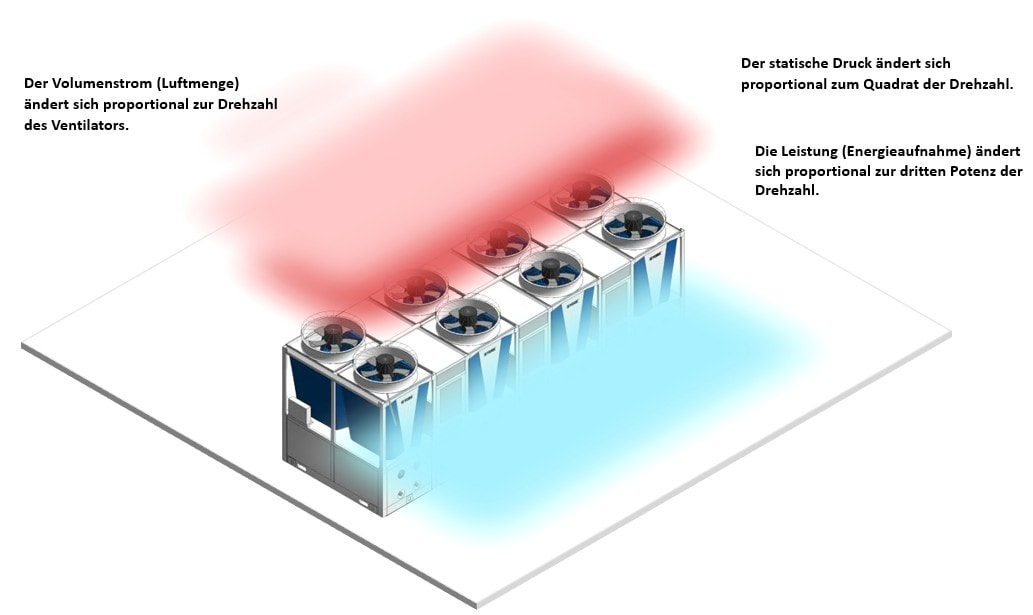

Im Alltag nehmen wir oft nicht wahr, wie entscheidend die sogenannten Affinitätsgesetze sind, die Beziehungen zwischen Drehzahl, Luftmenge, Druck und Energieverbrauch festlegen. Diese Gesetze besagen konkret: 1) Der Volumenstrom (also wie viel Luft bewegt wird) wächst proportional mit der Drehzahl des Ventilators. 2) Der statische Druck steigt mit dem Quadrat der Drehzahl. 3) Die benötigte Leistung nimmt sogar mit der dritten Potenz der Drehzahl zu. Das bedeutet: Eine Halbierung der Drehzahl bewirkt nur noch 50 % des Volumenstroms, 25 % des Drucks und etwa 12,5 % des Energieverbrauchs. Da diese Zusammenhänge nicht linear sind, ist es wichtig, sie für eine effiziente Auslegung und Steuerung von Ventilatoren zu nutzen. Eine angepasste Drehzahl ermöglicht es, den Luftstrom flexibel einzustellen und dabei erheblich Energie zu sparen. Einfluss der Affinitätsgesetze auf die Akustik *Drehzahl und Schallleistung:* Weil der Druck mit dem Quadrat und die Leistung mit der dritten Potenz der Drehzahl zunimmt, steigt bei höherer Drehzahl auch der Geräuschpegel deutlich an. Wenn die Drehzahl reduziert wird, verringert sich somit nicht nur der Energiebedarf, sondern auch die Lautstärke erheblich. *Akustische Optimierung durch Drehzahlregelung:* Die gezielte Steuerung der Drehzahl erlaubt es, den Luftstrom bedarfsgenau zu regeln und zugleich die Schallemissionen niedrig zu halten – besonders wichtig in Büros oder Wohnräumen, wo leise Lüftung gefragt ist. *Strömungsbedingte Geräuschquellen:* Neben der Drehzahl spielen das Design des Gehäuses, die Form der Lüfterblätter und die Größe der Spalte eine große Rolle für die Aero-Akustik. Computergestützte Simulationen (CFD oder FEM-Modelle) zeigen, dass Turbulenzen im Rotorbereich und bestimmte Gehäuseelemente wichtige Quellen für Geräusche sind. Mit Hilfe der Affinitätsgesetze lassen sich Betriebsparameter so wählen, dass diese Effekte möglichst gering ausfallen. *KI-Gestützte Steuerung:* Moderne Steuerungssysteme setzen die Affinitätsgesetze ein, um mit intelligenten Algorithmen die Drehzahl flexibel an die aktuellen Anforderungen anzupassen. So entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Luftstrom, Energieeffizienz und leisem Betrieb. Fazit Dank der Affinitätsgesetze lässt sich die Drehzahl optimal regeln, wodurch sowohl der Luftstrom effizient gesteuert als auch die Geräuschentwicklung minimiert werden kann. Im modernen Ventilator-Design nutzt man diese Prinzipien, um technische Maßnahmen wie Drehzahlanpassung und Gehäuseoptimierung umzusetzen und so eine energieeffiziente und leise Lüftung zu gewährleisten. Kaltgang- und Warmgang-Einhausungen sind technische Lösungen, die in Rechenzentren zur Verbesserung der Energieeffizienz und Stabilität der Kühlung eingesetzt werden.

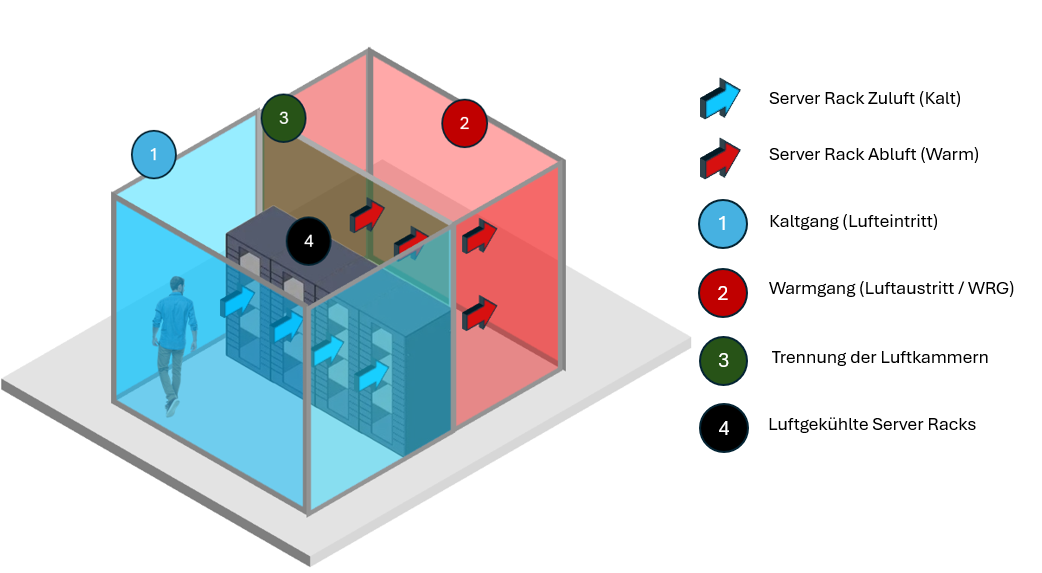

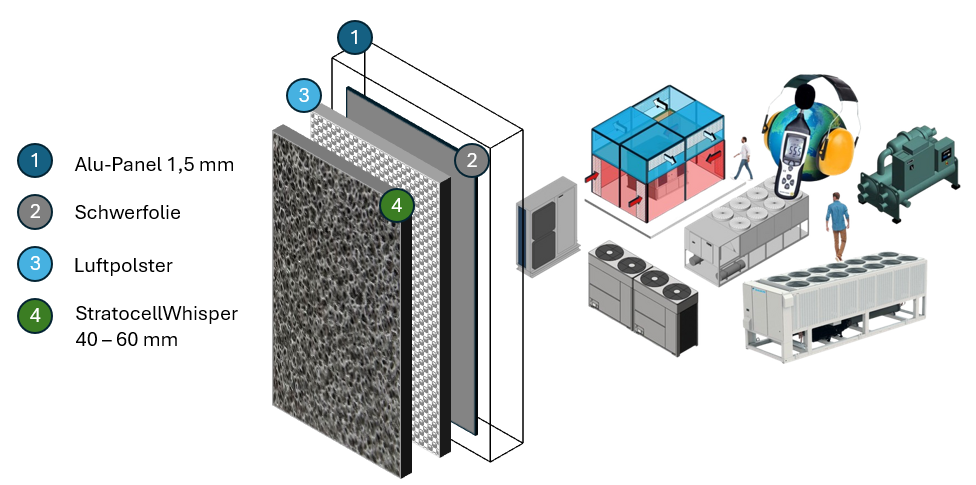

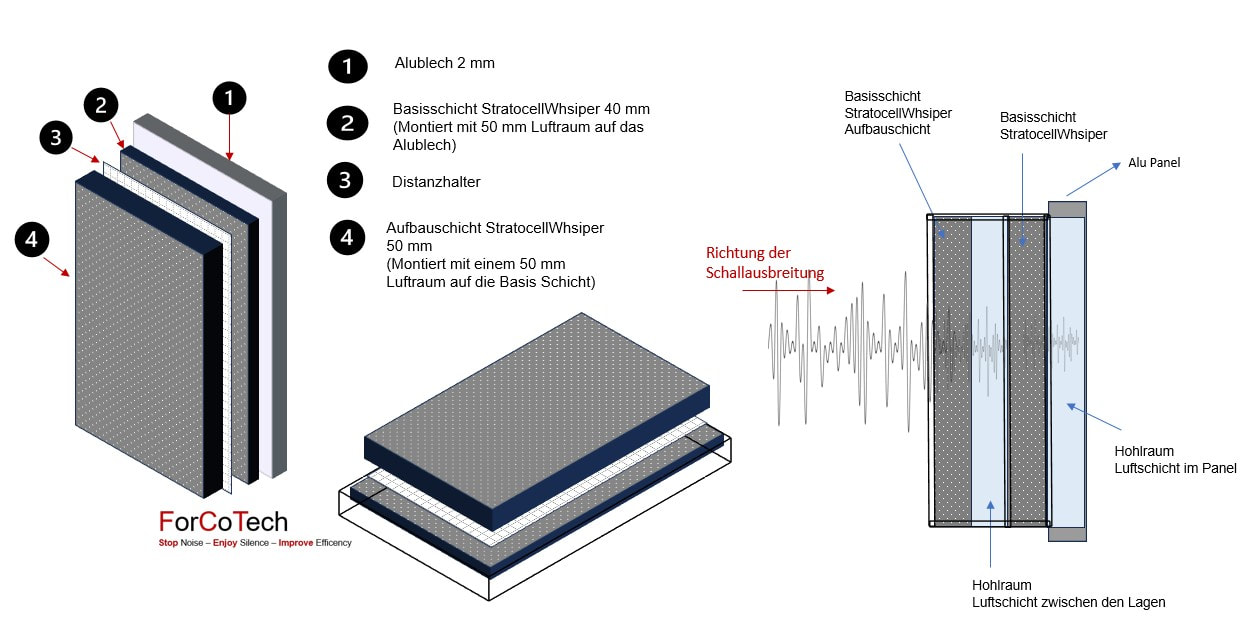

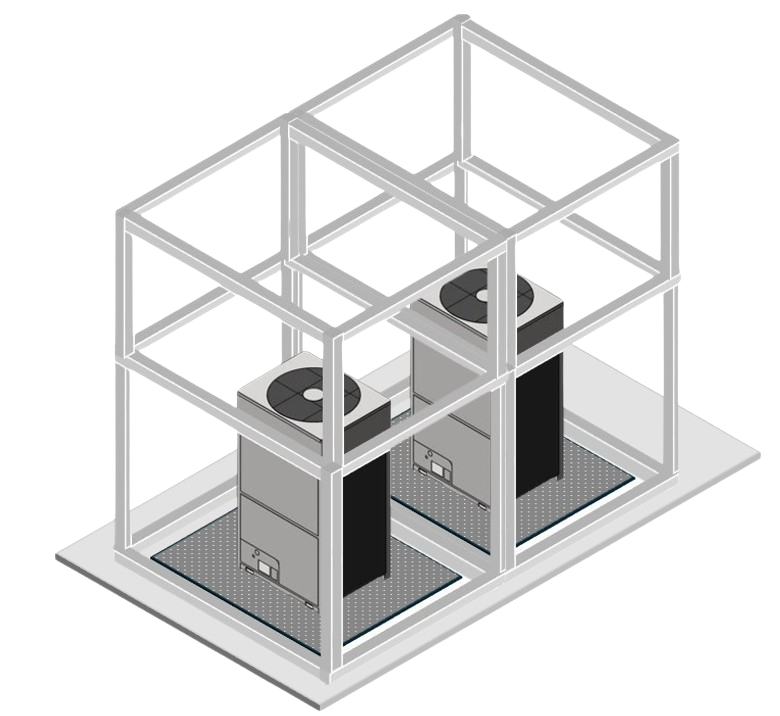

Nach dem gleichen Prinzip der Trennung der Luftkammern bei unseren Schalllösungen für Wärmeprumpen und Kälteanlagen, gilt es einen Luftkurzschluss, respektive Vermischung von Kalt- und Warmluft zu vermeiden um die Energieeffizienz zu steigern. Kaltgangeinhausung: Die Kaltgangeinhausung (Cold Aisle Containment) gewährleistet eine gezielte Trennung zwischen dem Bereich mit zugeführter, gekühlter Luft (< 18 °C) und den warmen Zonen. Dadurch wird das Eindringen von Warmluft in den Kaltgang unterbunden und ein Anstieg der Temperatur vermieden. IT-Racks entnehmen an der Vorderseite kühle Luft und geben diese nach der Erwärmung an der Rückseite wieder ab, was zu einer kontrollierten Luftführung beiträgt. Diese klare Abgrenzung reduziert die Energiekosten und verhindert Überhitzung sowie Störungen der Hardware. Warmgangeinhausung: Bei der Warmgangeinhausung erfolgt die Sammlung und gezielte Ableitung der warmen Abluft aus den Rack-Rückseiten innerhalb eines abgeschlossenen Gangsystems. Damit wird die Kühlleistung optimiert. Die abgeführte Warmluft kann effizient entsorgt oder auch für Wärmerückgewinnungsanlagen verwendet werden. Die modular aufgebauten Einhausungen können flexibel an die Anforderungen moderner Rechenzentren angepasst werden. Vorteile der Einhausungssysteme: · Reduktion der Energiekosten und des CO₂-Ausstoßes durch verbesserte Nutzung der Kühlressourcen · Höhere Betriebssicherheit für IT-Komponenten dank konsequenter Temperaturkontrolle · Verlängerte Lebensdauer der Hardware und einfachere Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur · Individuelle Kombinierbarkeit der Module (Dach-, Tür-, Schott- und Blindplatten). Für Rechenzentrums-Einhausungen sind insbesondere Materialien geeignet, die mechanische Stabilität, zuverlässigen Brandschutz und Pflegeleichtigkeit bieten. Typische Materialien: Modulare Aluminiumprofile bilden den stabilen Grundrahmen und gewährleisten Langlebigkeit sowie klar definierte Brandschutzwege. Wand- und Deckenpaneele werden häufig aus pulverbeschichtetem Aluminium oder widerstandsfähigen Kunststoffplatten wie Makrolon, Exolon und Plexiglas gefertigt, die Lichtdurchlässigkeit und Robustheit vereinen. Flexible Vorhanglösungen bestehen aus brandschutzzertifizierten Kunststoffen (PVC, Polycarbonat oder Spezialfolien) und eignen sich besonders für agile, kosteneffiziente und schnell umbaubare Einhausungen. Weitere Eigenschaften: Die eingesetzten Materialien sollten leicht zu reinigen sein, um die optimale Kühlleistung nicht durch Staub oder Ablagerungen zu beeinträchtigen. Alle Komponenten müssen den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen, um Sicherheit im Brandfall sicherzustellen. Für spezielle Anforderungen, etwa zur Schalldämmung, kommen zusätzlich Akustikschaumstoffe oder Glasfaserplatten zum Einsatz. Die Kombination von Stratocell Whisper, Schwerfolie und einem zusätzlichen Luftpolster ergibt ein besonders leistungsfähiges Mehrschichtsystem für Schall- und Vibrationsdämmung. Dieses Prinzip nutzt eine erweiterte Form des Masse-Feder-Masse-Systems, das sowohl Luft- als auch Körperschall effektiv reduziert.

Aufbauprinzip: Masse-Feder-Masse Alu Panel mit einer Dicke von 1.5 mm als Trägerschicht und Dekorative Schicht gegen Aussen. Die Schwerfolie bildet die äußere „Masse“ und blockiert Luftschall durch hohe Oberflächenmasse. Stratocell Whisper wirkt als „Feder“, absorbiert Schallenergie und entkoppelt mechanische Schwingungen. Das Luftpolster verstärkt diese Entkopplung, da es eine akustische Resonanzschicht darstellt, die besonders tieffrequente Wellen dämpft. Beispielhafte Schichtstruktur: Basis (schallabweisende Seite): Schwerfolie 3–5 mm, Massegewicht ≥ 5 kg/m². Luftspalt (30–50 mm, ggf. doppelt): wirkt als resonanter Puffer. Stratocell Whisper (40–60 mm): absorbiert Schall und unterdrückt Reflexionen. Diese Kombination schafft eine erweiterte Dämpfungsbandbreite: Der Luftspalt senkt die Resonanzfrequenz des Systems. Die Schwerfolie verhindert Schalltransmission. Stratocell Whisper absorbiert mittlere und hohe Frequenzen. Zusammen können alle Schichten eine Reduktion von über 30 dB je nach Aufbau und Frequenzbereich erreichen. Technische Hinweise: Ein 50 mm-Luftspalt hinter Stratocell Whisper erhöht die Absorption bei tiefen Frequenzen drastisch und kann bis zur Absorptionsklasse A (NRC ≈ 1.0) führen. Wird ein zweiter Hohlraum ergänzt (z. B. eine doppelte Luftschicht), verlängert sich der Schallweg und die akustische Impedanz verbessert sich erneut. Anwendung: Diese Konstruktion wird besonders in Bereichen mit tiefem und breitbandigem Schallspektrum eingesetzt: Schallschutzhauben für HVAC Anlagen, Transformatoren, BESS- Systeme, und Blockheizkratfwerke, Maschinenverkleidungen und Gehäuse in Industrieumgebungen, Akustikwände und Trennsysteme mit Anforderungen an hohe bauakustische Leistung. Fazit: Durch die zusätzliche Integration eines Luftpolsters zwischen Schwerfolie und Stratocell Whisper entsteht ein extrem effizienter, breitbandiger Schallschutzaufbau – ideal für Anwendungen, bei denen hohe Anforderungen an Schalldämmung kombiniert mit effektiver Schallabsorption bestehen. Unsere Schallhauben für Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen sind komplett aus Aluminium gefertigt, mit einem Grundrahmen aus eine Aluminium Steckrahmenprofil mit geschraubten Verbindung. Einzelne Module können kombiniert werden um auch grössere Anlagen Einhausen zu können, diese ohne das das Einbringen auf der Baustelle zu einem Problem wird. Im Falle von Mietanlagen besteht zudem der Vorteil das nach der Mietdauer die Schallhauben ohne grossen Aufwand zurückgebaut werden können um diese bei anderen Projekten und Anlagen wieder zu verwenden. Zudem unterliegen unsere Schallhauben und Schallverbauungen wir alle Produkte einem Lebenszyklus, deshalb berücksichtigen wir bereits bei der Konstruktion den Faktor eines Rückbaues und des Recyclings. Unsere Designprinzipien, die die spätere Demontage erleichtern, beinhalten vor allem: Verwendung von lösbaren oder reversiblen Verbindungstechniken wie Schrauben, Nieten, Clips statt Klebstoffe oder Schweißen, damit Bauteile leicht getrennt werden können. Damit verhindern wir dauerhaften Verbindungen und Verbindungen, die mechanisch oder thermisch schwer zu lösen sind. Selbst die Innenliegende Isolation wird nicht geklebt sondern mechanisch gesichert, so das diese jederzeit mit einem Handgriff ausgebaut werden kann. Zudem Reduzieren wir die Materialvielfalt auf wenige sortenreine Werkstoffe oder Monomaterialien, um sortenreines Recycling zu ermöglichen und die Trennung zu erleichtern. Bei der Fertigung der Alu-Panels wird der Verschnitt konsequent genutzt um andere Teile wie Mechanische-, Statische-Sicherungen und Abdeckung zu produzieren. Damit verhinderen wir die Vermischung von verschiedenen Legierungen die bei dem Alu-Recyling zu einem Downsizing bei der Materialqualität führen. Bei dem Design wird auch die leichte Zugänglichkeit aller Verbindungen und Komponenten, z.B. durch standardisierte Schrauben und Zugänge und ensprechende Freiräume berücksichtigt. Einsatz von umweltfreundlichen, recyclingfähigen Materialien und Beschichtungen, die das Recycling nicht behindern. Diese Prinzipien verbessern die Kreislauffähigkeit durch einfache Zerlegbarkeit, schonenden Materialerhalt, reduzieren Abfall und fördern nachhaltiges Produktdesign. Bei der Schallmessung von HVAC-Anlagen, (Wärmepumpen, Klima-, Kältanlagen, Verlüssiger etc.), werden verschiedene Methoden eingesetzt, um Schalldruck, Schallleistung und Schallquellen präzise zu erfassen:

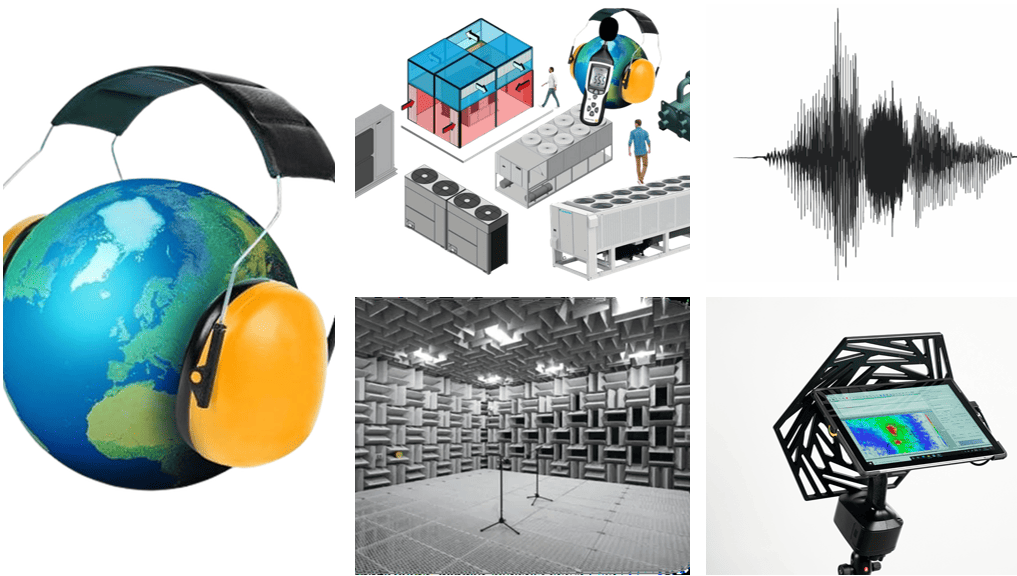

Schalldruck- und Leistungspegelmessung Es werden Mikrofone verwendet, um den Schalldruckpegel an verschiedenen Punkten im Umfeld der HVAC-Anlage zu messen. Diese Messung kann sowohl mit einzelnen Mikrofonen als auch mit Mikrofonarrays erfolgen, um eine räumlich aufgelöste Analyse des Schallfeldes zu ermöglichen. Die Schallleistung der Anlage kann durch Messungen auf einer definierten Referenzfläche berechnet werden, wie in der Norm ISO 3744 beschrieben. Dies erfordert meistens eine Freifeld-ähnliche Umgebung oder einen reflexionsarmen Raum. Schallintensitätsmessung Mit sogenannten Intensitätssonden, die aus zwei oder mehr Mikrofonen bestehen oder einem Mikrofon kombiniert mit einem Strömungssensor (P-U Sonden), wird nicht nur der Schalldruck, sondern auch die Richtung der Schallausbreitung gemessen. Diese Methode ermöglicht eine genauere Analyse der Schallquellenlokalisation, besonders in realen Umgebungen ohne perfekte Schalltote Räume. Die Methode ist in Normen wie ISO 9614 beschrieben und eignet sich auch für In-situ-Messungen großer Anlagen. Akustische Kameras und Mikrofonarrays Zur Schallquellenlokalisation werden akustische Kameras eingesetzt, die mit vielen Mikrofonen (bis zu 64 oder mehr) das Schallfeld simultan erfassen und visualisieren können. Diese Systeme ermöglichen die schnelle Identifikation von Lärmquellen sowohl an der Oberfläche als auch im Inneren der HVAC-Komponenten. Die Kombination mit Thermografie hilft bei der Analyse von Strömungsgeräuschen. Vibrationsmessungen Mechanische Vibrationen werden parallel gemessen, da sie Schall verursachen oder verstärken können. Durch die Korrelation von Vibrations- und akustischen Daten lassen sich Resonanzstellen und Schallursachen besser identifizieren und gezielt dämpfen. Anforderungen an die Messumgebung Je nach Methode sind unterschiedliche Messumgebungen erforderlich: Für intensimetrische Messungen oder Schallleistungsmessungen werden Freifeldbedingungen oder reflexionsarme Hallräume bevorzugt, um störende Reflexionen zu minimieren. Schalldruckmessungen können hingegen auch unter weniger strengen Bedingungen durchgeführt werden, sind jedoch weniger aussagekräftig für die Schallquellenanalyse. Diese Methoden gewährleisten eine umfassende, sowohl qualitative als auch quantitative Bewertung der Schallentwicklung bei HVAC-Anlagen, die für Planung, Optimierung und Schallschutz essenziell ist. "Rotating Stall" und "Surge" bei Wärmepumpen, bzw. bei deren Verdichtern, sind aerodynamische Instabilitäten, die im Betrieb von Verdichtern auftreten können dies insbesondere bei reduzierten Durchflussmengen und erhöhtem Druck.

Rotating Stall (rotierender Stillstand) beschreibt eine Strömungsstörung, bei der lokal an einzelnen Verdichterschaufeln die Strömung abreißt und sich Ablösegebiete zum Laufrad in Umfangsrichtung bewegen. Dabei wird die Strömung vorübergehend "blockiert" und durch die verbleibenden offenen Kanäle umverteilt, was zu wechselnden Biegebeanspruchungen an den Schaufeln führt. Dieses Phänomen führt zu Leistungsverlusten und kann Schaufelschwingungen (Vibrationen) verursachen, die die Lebensdauer der Verdichterlaufräder herabsetzen können. Zusätzlich werden die Schallemissionen der Wärmepume erhöht. Surge (Pumpen) tritt bei noch größeren Fehlanpassungen auf, wenn der Massenstrom unter einen kritischen Wert sinkt. Dann bricht der Druckaufbau im Verdichter zusammen, und es kommt zu periodischen Druck- und Durchflussumkehrungen, wobei das komprimierte Gas zeitweise in umgekehrter Richtung strömt. Dieser Vorgang kann sich zyklisch mit für den Menschen hörbaren Geräuschen wiederholen und führt zu starken Leistungsverlusten und mechanischer Belastung. Ursachen für beide Phänomene sind in der Regel Zustände, bei denen der Verdichter nicht mehr in seinem stabilen Betriebsbereich arbeitet. Die Strömung am Laufrad kann auseinanderbrechen, weil z.B. der Förderstrom zu gering ist, der Druckaufbau zusammenbricht oder es eine dynamische Druck- oder Massenstromschwankung gibt. Zur Abgrenzung: Rotating Stall ist eine lokale, weniger intensive Form mit einzelnen Strömungsabrissen, während Surge ein kompletter Strömungszusammenbruch und Druckumkehr ist. Bei der Auslegung und Regelung von Verdichtern in Wärmepumpen wird daher in der Regel versucht, diese Betriebszustände zu vermeiden, z.B. durch Anti-Surge-Regelungen. Eine falsche Auslegung von Wärmepumpen kann das Risiko für „Rotating Stall“ und „Surge“ erheblich erhöhen und kann damit auch zu höheren Schallemissionen der Anlagen führen als diese in den Hersteller Dokumenten ausgewiesen sind. Zudem kann durch regelmässige Wartung ein „Rotation Stall“ verhindert werden. Sollte bei der Wärmepumpe ein Stocken oder Aussetzen des Rotors/ Kompressors auftreten, ist eine Diagnose und Reparatur nötig, da dies auf Probleme im Kältemittelkreislauf mechanische Schäden, elektrische Fehler oder andere Probleme hinweisen kann. Die Installation der Schallhaube erfolgt auf einem Stahlrahmen mit Innenliegenden Kondensatwasser-Wannen, in die zusätzlich eine Begleitheizung verlegt wurde. Damit wird ein Aufbau einer Eisschicht in den Wintermonaten vermieden.

Die Luftführung erfolgt mit einer 90 Grad Luftumlenkung, dadurch werden die Luftschwingungen gebrochen und die Schallemissionen deutlich reduziert. Der Lufteintritt erfolgt von Oben durch das Dach und der Luftaustritt an den Seiten. Der Kunde wünschte, in diesem Fall keine sichtbaren Schlösser an den Servicepaneelen, um diesen Wunsch zu erfüllen und den Zugriff auf die Anlagen zu Service- und Wartungsarbeiten dennoch zu gewähren, wurde die Service-Paneelen mit innenliegenden Magnetschnappern versehen. Damit können die Service-Paneelen rund um die Anlage mit einem Kippmass von 6 cm ausgebaut werden. Die Schallhaube ist komplett aus Aluminium gefertigt und wurde nachträglich in der RAL Farbe Telegrau RAL-7047 Pulverbeschichte. Die Service-Paneelen sind auf der Innenseite mit der Schallisolation StratocellWhisper mit einer Dicke von 50 mm ausgekleidet. Die Reduktion des Summenschallpegels der beiden Anlage durch die Schallhaube beträgt je nach Betriebsmodus 15 – 18 dB(A). Die freien Oeffnungen zur Luftzirkulation wurde auf eine Luftgeschwindigkeit von 4 Metern/sec beim gleichzeitigen Volllastbetrieb von beiden Anlagen dimensioniert. Das Dach wurde mit einer leichten Pendenz gebaut damit sich kein Regenwasser ansammeln oder Schnee aufbauen kann. Die automatische Erkennung von Geräuschanomalien funktioniert, indem KI-gestützte Systeme kontinuierlich Audiodaten von Maschinen oder Anlagen erfassen und analysieren. Dabei werden zunächst die "normalen" Geräuschmuster einer Maschine aufgenommen, die als Referenz dienen. Mikrofone und Sensoren zeichnen diese Schall- und Vibrationssignale auf, die dann von einem Algorithmus verarbeitet werden, der auf maschinellem Lernen basiert.

Der Algorithmus vergleicht fortlaufend die aktuellen Geräusche mit dem gelernten Normalzustand und identifiziert Abweichungen oder Auffälligkeiten, die auf Anomalien oder potenzielle Defekte hinweisen. Da diese Systeme auch hochfrequente Signale und Ultraschall erfassen können, erkennen sie selbst für Menschen unhörbare Veränderungen. Die Verfahren kombinieren Signalverarbeitung (z.B. Wavelet-Transformation) mit Lernalgorithmen, um die feinen Unterschiede der Geräusche zu analysieren und maschinenspezifische Schlüsse zu ziehen. Moderne Verfahren nutzen überwachte, halbüberwachte oder unüberwachte Lernmethoden, um Muster, Gruppierungen und Anomalien in einem Spektrogramm der Geräuschdaten zu erkennen. Durch diese automatisierte Analyse lassen sich Fehler frühzeitig entdecken, noch bevor sichtbare Schäden oder Ausfälle eintreten. Die Ergebnisse werden oft in Echtzeit visualisiert und dokumentiert, so dass eine permanente Überwachung und schnellere Qualitätsprüfungen möglich sind. Zusammengefasst sind die Schlüsselschritte zur automatischen Erkennung von Geräuschanomalien: - Aufnahme des Normalzustands einer Maschine (Referenzgeräusche). - Kontinuierliche Erfassung und Verarbeitung von Schall- und Vibrationsdaten. - Mustererkennung durch maschinelles Lernen (überwacht oder unüberwacht). - Vergleich aktueller Signale mit Referenzmustern zur Anomalieidentifikation. - Echtzeitvisualisierung und automatisiertes Warnsystem bei Abweichungen. Wirtschaftlicher Nutzen: - Einsparung von Reisekosten durch unnötige Wartungseinsätze. - Verhinderung von gösseren Schäden durch Frühzeitiges Erkennen von Anlage-Anomalien. - Optimierung von Personaleinsätzen. - Vorzeitiges Erkennen von möglichen Störungsursachen. - Verlängerung der Lebenszeiten von Anlagen. - Automatisierte Berichterstellung für präventive Wartung und nachhaltige Betriebsführung. KI-gesteuerte Geräuschanalyse dient der Effizienzsteigerung, Fehlerprävention, Qualitätskontrolle und erhöht die Betriebssicherheit von kritischen Anlagen in vielen Branchen. Ein neues Großwärmepumpen-Infoportal wurde vom Fraunhofer IEG ins Leben gerufen, das umfassend über verfügbare Produkte, Hersteller und realisierte sowie geplante Großwärmepumpen-Projekte informiert und Transparenz in den Markt bringt.

Information Portal for Large-Scale Heat Pumps Zwei Schallhauben-Racks für je 6 PV-Wechselrichter

Die Schallemissionen von BESS (Battery Energy Storage Systems) stammen hauptsächlich von den Kühlsystemen, den Wechselrichtern, Transformatoren und der Leistungselektronik. Die Kühlsysteme sind die größten Lärmquellen, da sie zur Temperaturregelung der Batterien eingesetzt werden, um Überhitzung zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern. Dabei kommen verschiedene Kühlmethoden zum Einsatz, wie Luftkühlung, Flüssigkeitskühlung oder Phasenwechselmaterialien, die sich in ihrer Lautstärke und Effizienz unterscheiden.

Typische Geräuschpegel von BESS liegen in der Nähe von 70 bis 92 Dezibel in einem Meter Entfernung, abhängig von der Art der Komponenten und dem Kühlsystem. Die Geräusche entstehen dabei hauptsächlich durch Lüfter und mechanische Teile der Kühlung sowie die Betriebsgeräusche der Wechselrichter und Transformatoren. Welche Pegelmaße (LAeq, LAFmax, Lden) sind für BESS‑Messungen relevant Für die Messung und Beurteilung von BESS-Lärm sind insbesondere folgende Pegelmaße relevant: LAeq (A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel): Dieser Wert gibt den durchschnittlichen Schallpegel über einen Messzeitraum an, der die unterschiedliche Empfindlichkeit des menschlichen Ohres für verschiedene Frequenzen berücksichtigt. LAeq ist eine zentrale Größe zur Bewertung von Dauerlärm und wird häufig bei Lärmschutzmessungen eingesetzt. LAFmax (A-bewerteter, schnell gewichteter Maximalpegel): Dieser Pegel gibt den höchsten während der Messung auftretenden Schallpegel an, wobei die Zeitbewertung „Fast“ mit einer Reaktionszeit von 125 ms verwendet wird. LAFmax ist wichtig, um Spitzenlärm oder kurzzeitige Lärmereignisse zu erfassen, die z. B. nachts in Wohngebieten relevant sein können. Lden (day-evening-night level): Ein gewichteter Tagesmittelwert, der die Lärmbelastung über den Tag, Abend und die Nacht zusammenfasst. Dabei werden Abend- und Nachtzeiten mit Zuschlägen bewertet, um deren höhere Lärmempfindlichkeit zu berücksichtigen. Lden wird oft verwendet zur Gesamtbewertung von Umgebungslärm. Diese Pegelmaße sind in der TA-Lärm sowie in Normen wie DIN 61672 definiert und gängig in der Praxis der Lärmmessung bei Anlagen wie BESS. LAeq adressiert den energetischen Mittelwert, LAFmax die Maximalpegel, und Lden das Gesamtbild mit Berücksichtigung von Tageszeiten. Diese Maße sind entscheidend, um Lärmemissionen von BESS-Systemen belastbar zu bewerten und mit Grenzwerten in Wohngebieten zu vergleichen. Schallhauben direkt an der Quelle in Kombination mit Schwerfolie und geschlossenzelligen Polyethylen-Schaum, Beispiel StratocellWhisper > 50 sind eine Möglichkeit die Schallemission stark zu reduzieren und gleichzeitig die Kühlung der Systeme sicherzustellen. Bei einem PV-Feld das unmittelbar an ein Wohngebiet grenzt, verursachte der Betrieb der Wechselrichter, vorallem in den Sommermonaten zu Lärmklagen durch die Anwohner.

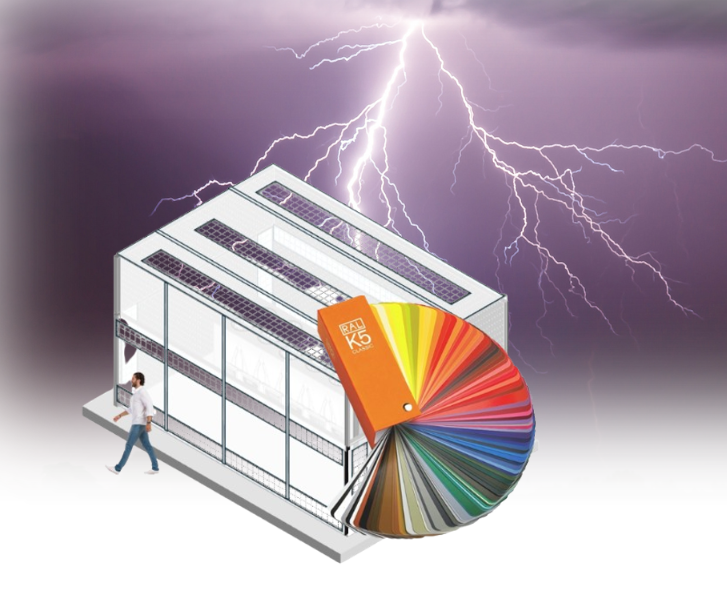

Die dominierenden Schallfrequenzen bei Photovoltaik (PV) Wechselrichtern lassen sich in zwei Hauptbereiche einteilen: Mittlere bis hohe Frequenzen (ca. 200 Hz bis 5000 Hz): In diesem Bereich dominieren vor allem Lüftergeräusche, die zur Kühlung des Wechselrichters eingesetzt werden. Sehr hohe Frequenzen (ca. 4 kHz bis 200 kHz): Diese Frequenzen entstehen durch die internen Schaltvorgänge des Wechselrichters, insbesondere durch die Pulsweitenmodulation (PWM) bei der Frequenz- und Spannungswandlung. Diese hochfrequenten Töne können besonders als unangenehme, piepsende Geräusche wahrgenommen werden. Die Gesamtschallleistung von Wechselrichtern liegt oft im Bereich von 65 bis 84 dB(A). Zusätzlich führen die Reflexionen des Schalls von nahegelegenen Wänden zu einer Ausbreitung der Geräusche in weiter entfernte Bereiche, wodurch der Wohnkomfort beeinträchtigt werden kann. Ein technisches Problem besteht darin, dass eine Erhöhung der Schaltfrequenz, um die Schallemissionen in den kaum hörbaren Bereich zu verlagern, den Wirkungsgrad des Wechselrichters negativ beeinflusst und deren Kühlaufwand stark erhöht. Die Schallhaube für die Aufnahme der 10 Wechselrichter hat die Dimension: 11000 x 1800 x 2900 mm (L x B x H). Die Innenliegende Iosolation der Einhausung besteht aus einer 40 mm Thermischen Isolation und daraufliegend eine 40 mm Schallisolation (StratocellWhisper). In der Haube sind auch sämtliche Strukturen für die Montage der Wechselrichter und die Durchführung der Kabel installiert. Oeffnungen an der Unterseite der Schallhaube und im oberen Bereich ermöglichen die Zufuhr von Frischluft und zur Abfuhr der Warmluft die durch den Betrieb der Wechselrichter ensteht. Obwohl die Schallhaube mit RAL-7016 keine Ideale Aussenfarbe hat um eine Aufheizen durch Sonneneinstahlung möglichst klein zu halten, bleibt die Innentemperatur in der Einhausung durch die Kombination von Thermischer und Schallisolation rund 5 Grad unter der Umgebungstemperatur. Dadurch kann durch den Einsatz der Schallhaube auch ein Temperaturabhängiges Derating verhindert werden, dass dazu dient empfindliche Halbleiterbauteile des Wechselrichters vor Überhitzung zu schützen und der Wechselrichter seinen Arbeitspunkt hin zu einer geringeren Leistung verschiebt. Interessant ist aus Akustischer Sicht das die Lärmemissionen von Seiten der Behörde als Summenschalpegel beurteilt wird was die Anforderung an die Schallreduktion deutlich reduziert da die Schallquellen nicht addiert werden. Aus der Praxisicht ein Unsinn da die Wechselrichter nie gleichzeitig im absolut identischen Betriebsmodus laufen, müssten eigentlich die Schallpegel addiert werden (ungleiche Schallquelle). Wir werden oft gefragt nach welcher Distanz der Luftstrom von Axial-Ventilatoren von Wärmepumpen und Kältanlagen noch deutlich spürbar ist, dies um eine Rezirkulation durch bauliche Hindernisse zu verhindern. Die Berechnung der Auswurfhöhe erfolgt im Wesentlichen auf Basis der strömungsmechanischen Eigenschaften des Ventilators, der Bauart, der Luftstromrichtung und der vorhandenen Hindernisse. Eine exakte Berechnung ist komplex, da Faktoren wie der Luftstrom, die Druckverluste und Turbulenzen berücksichtigt werden müssen. Wichtig ist: Die Auswurfhöhe entspricht dem Bereich über der Austrittsebene des Ventilators, in dem der Luftstrom ohne nennenswerte Abschwächung oder Verwirbelung wirkt. Bauliche Hindernisse vor der Ausblasöffnung erzeugen Druckverluste und Turbulenzen, die den Luftstrom beeinflussen und reduzieren können. Die Luftströmung des Axialventilators folgt grundsätzlich axial, die genaue Auswurfrichtung und Strömungshöhe wird durch die Motorposition, Laufradschaufeln und eventuelle Anordnungen wie Leitwerke beeinflusst. Zur praktischen Berechnung der Auswurfhöhe wird oft eine Kombination aus Herstellerangaben, Mindestabständen, empirischen Formeln und ggf. Strömungssimulationen (CFD) verwendet. Dabei spielen folgende Parameter eine Rolle: - Durchmesser und Bauart des Axialventilators - Luftstromgeschwindigkeit am Austritt - Druckverlust durch Hindernisse - Anström- und Ausblaswinkel - Abstand, Form und Höhe der Hindernisse vor der Ausblasöffnung Für eine direkte Formel zur Berechnung gibt es keine einfache Standardformel, sondern es handelt sich um eine Konstruktion, die auf der Erfüllung der Mindestabstände und Strömungssichtungen basiert. Schallhauben für Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen lassen sich durch die freie Wahl der Aussenfarbe, meist Pulverbeschichtung, ideal in verschiedene Umgebungen integrieren.

Doch aufgepasst vielfach müssen die Schallhauben auch mit dem Blitzschutz verbunden werden. Was vielfach nicht beachtet wird das die Pulverbeschichtung elektrisch isolierend wirkt und ein sehr hohen Oberflächenwiderstand (größer als 1 TΩ) aufweist, weshalb sie keinen elektrischen Kontakt für Blitzschutzanlagen ermöglicht. Dadurch wird die Leitfähigkeit an der beschichteten Oberfläche stark reduziert und eine direkte Ableitung von Blitzströmen über die pulverbeschichteten Flächen ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht gewährleistet. Um Pulverbeschichtungen leitfähig zu machen, werden speziell sogenannte ableitfähige Pulverlacke (ESD-Beschichtungen) eingesetzt, die mit leitfähigen Additiven versetzt sind. Diese reduzieren die elektrostatische Aufladung und ermöglichen eine gewisse elektrische Leitfähigkeit, die aber für Blitzschutzanlagen meist nicht ausreichend dimensioniert oder spezifiziert ist. Für Blitzschutzanwendungen bedeutet das konkret: 1) Normale Pulverbeschichtungen verhindern aufgrund ihrer Isolation eine sichere elektrische Verbindung. 2) Kontaktstellen im Blitzschutz müssen mechanisch von der Pulverbeschichtung befreit werden, um metallischen, leitfähigen Kontakt herzustellen. 3) Ableitfähige Pulverlacke sind eine Sonderform, werden im Blitzschutz jedoch kaum eingesetzt, da sie nicht die hohen Strombelastungen eines Blitzes sicher führen können. Bei luftgekühlten Wärmepumpen und Kälteanlagen bezeichnet die Luftrezirkulation den Vorgang, bei dem die bereits ausgetretene Luft wieder angesaugt wird. Dieser Vorgang ist in der Regel unerwünscht, da er zur Leistungsreduzierung der Anlage führt. Um dies zu verhindern, werden bei luftgekühlten Wärmepumpen und Kälteanlagen oft bauliche Maßnahmen, wie beispielsweise versetzt angeordnete Lufteintritts- und -austrittsöffnungen, eingesetzt. Dadurch wird verhindert, dass die kalte oder erwärmte Luft, die aus dem Gerät austritt, unmittelbar wieder angesaugt wird. Dies verbessert den Wirkungsgrad deutlich. Insbesondere bei Installationen auf exponierten Flachdächern können Wind und andere Atmosphärische Einflüsse die Luftströmungen beeinflussen. Aber auch an anderen Standorten können diese Effekte auch durch Architektonische Gegenbenheiten eintreten. Deshalb werden unsere Schallhauben nicht nur zur Schallreduktion genutzt, sondern auch, um den Lufteintritt und -austritt so zu gestalten, dass die Luft nicht rezirkuliert, sondern die Abluft gezielt abgeführt wird. In Kombination mit speziellen Kanälen auch zur Rückgewinnung von Kälte und Wärme. Dabei spielt die Trennung des Abluft- und Zuluftbereich eine wichtige Rolle, um eine Rückführung der Luft zu unterbinden. Die Auslegung von Schallhauben und Luftdurchlässen erfolgt daher so, dass ein störungsfreier Luftstrom mit geringen Druckverlusten gewährleistet ist. Dabei wird darauf geachtet, dass die Luftgeschwindigkeit in den freien Lufteintrittsflächen 6 m/s nicht überschreitet, um Strömungsgeräusche und Leistungseinbußen zu minimieren. Das nachstehende Bild mit offenen seitlichen Paneelen auf der Höhe des Ventilators zeigt den Betrieb einer Wärmepumpe mit einem Luftvolumen von 125.000 m³/h bei Volllast und veranschaulicht, wie die Trennung der Luftkammern einen direkten Luftkurzschluss verhindert und dies bei unterschiedlichen Ventilator-Drehzahlen und starker Verwirbelung der Luft. Bei der Planung von Schallmassnahmen von Wärmepumpen und Kälteanlagen Kaskaden (Kombination von mehreren Identischen Anlagen) gehen wir in der Theorie immer von Summen Schallpegel von zwei oder mehreren gleichen Schallquellen aus. In der Praxis werden aber mehrere Anlagen nie zur gleichen Zeit im gleichen Betriebsmodus laufen, dies durch Steuerung der Anlagen durch unterschiedliche geplante Funktionen der Anlagen etc. Also sprechen wir in der Praxis vielfach, auch bei identischen Anlagen nicht mehr von Identischen Schallquellen, sondern unterschiedlichen Schallquellen. Ein Umstand der in Praxis der Berechnung der Schallausbreitung meist nicht berücksichtigt wird. Dies kann in der Planungsphase bereits zu falschen Prognosen bei der Bewertung von Schallemissionen und Schallimmissionen führen. Der Unterschied in der Schallausbreitung bei gleichen und unterschiedlichen Schallquellen liegt vor allem in der Art der Überlagerung der Schallwellen und der daraus resultierenden Schallfeldverteilung. Bei zwei gleichen, Identischen Schallquellen (gleiche Frequenz, Phase, Pegel und Anlage Betriebsmodus) können sich die Schallwellen kohärent überlagern. Dies führt zu Interferenzeffekten, bei denen sich die Schallwellen konstruktiv (Verstärkung) oder destruktiv (Abschwächung) überlagern. Dadurch entstehen Bereiche mit höherem oder niedrigerem Schalldruck, die sich im Raum verändern. Die Schallpegelzunahme beträgt bei zwei gleich lauten Quellen etwa 3 dB gegenüber einer einzelnen Quelle, da sich die Schallleistung zwar verdoppelt, die Lautstärke jedoch nicht linear ansteigt. Bei zwei unterschiedlichen Schallquellen (unterschiedliche Frequenzen, Phasen, Pegel und Anlage Betriebsmodi) überlagern sich die Schallwellen dagegen meist inkohärent. Die Pegel addieren sich energetisch, d. h., die Gesamtlautstärke wird vor allem vom lautesten Signal dominiert. Bei einem großen Pegelunterschied (z. B. ≥ 10 dB) hat die leisere Quelle kaum Einfluss auf die Gesamtlautstärke. Interferenzeffekte sind hier weniger ausgeprägt oder nicht wahrnehmbar. Meteorologische Bedingungen wie Temperaturgradienten oder Wind können die Schallausbreitung durch Brechung und Reflexion beeinflussen. Dies gilt für alle Quellen, macht die Überlagerungseffekte bei mehreren Quellen jedoch zusätzlich komplexer. Zusammenfassung: Gleiche Schallquellen können durch kohärente Überlagerung Interferenzeffekte erzeugen, die zu räumlich variierenden Schallpegeln führen, während unterschiedliche Schallquellen hauptsächlich eine energetische Addition ohne ausgeprägte Interferenz zeigen. Die Schallausbreitung selbst folgt den physikalischen Prinzipien der Wellenfortpflanzung im Medium, die höhere Schallquelle ist damit die Referenz in Bezug auf die Hörbarkeit Bei der Installation von Schallschutzhauben für Wärmepumpen und Kälteanlagen geht Sicherheit vor Eile. Unsere Monteure Alex und Stefan zeigen hier, wie wichtig es ist, die Anlagen bei der Dachmontage abzudecken. Kleinste Metallsplitter (Aluminiumteile), Schrauben und Muttern, die auf den Verdampfer oder Verflüssiger fallen und nicht entfernt werden, können im Betrieb der Anlagen große Schäden verursachen. Es ist also besser, abzudecken, als nach heruntergefallenen Teilen zu suchen oder einen Schaden im laufenden Betrieb zu riskieren.  Die Komplexität des Design von Ventilatoren wird oft unterschätzt und im täglichen Umgang mit Ventilatoren ist uns kaum bewusst das die Affinitätsgesetze, die Zusammenhänge zwischen Drehzahl, Volumenstrom, Druck und Leistung beschreiben, die essenziell sind für die Auslegung und Regelung von Ventilatoren sind. Konkret besagen sie:

1) Der Volumenstrom (Luftmenge) ändert sich proportional zur Drehzahl des Ventilators. 2) Der statische Druck ändert sich proportional zum Quadrat der Drehzahl. 3) Die Leistung (Energieaufnahme) ändert sich proportional zur dritten Potenz der Drehzahl. Das bedeutet beispielsweise, dass eine Halbierung der Drehzahl nur noch 50 % des Volumenstroms liefert, aber nur noch 25 % des statischen Drucks erzeugt wird und der Energieverbrauch auf etwa 12,5 % sinkt. Diese nicht-linearen Zusammenhänge sind wichtig, um Ventilatoren effizient zu dimensionieren und zu regeln. So kann man durch Drehzahlregelung den Luftstrom anpassen und gleichzeitig Energie sparen, da die Leistung mit der dritten Potenz der Drehzahl stark sinkt. Einfluss der Affinitätsgesetze auf die Akustik Drehzahl und Schallleistung: Da der Druck proportional zum Quadrat der Drehzahl und die Leistung zur dritten Potenz der Drehzahl ansteigt, führt eine Erhöhung der Drehzahl zu einem deutlich höheren Schallleistungspegel. Das bedeutet, dass eine Reduzierung der Drehzahl nicht nur den Energieverbrauch senkt, sondern auch die Geräuschentwicklung erheblich verringert. Akustische Optimierung durch Drehzahlregelung: Durch gezielte Anpassung der Ventiltordrehzahl kann der Luftstrom bedarfsgerecht geregelt werden, was gleichzeitig die Schallemissionen reduziert. Dies ist besonders in sensiblen Umgebungen wie Kindergärten oder Büros wichtig, wo niedrige Geräuschpegel erforderlich sind. Strömungsbedingte Geräuschquellen: Neben der Drehzahl beeinflussen auch geometrische Faktoren wie Gehäusegestaltung, Lüfter-Blatt Form und Spaltmasse die Aero-Akustischen Eigenschaften. Numerische Simulationen (z.B. CFD und akustische FEM-Modelle) zeigen, dass Turbulenzen im Rotorbereich und Gehäuseelemente Hauptquellen für Schall sind. Die Affinitätsgesetze helfen dabei, die Betriebsbedingungen so zu wählen, dass diese Effekte minimiert werden. KI-Gestützte Steuerung: Moderne Systeme nutzen die Affinitätsgesetze, um mittels intelligenter Steuerung die Ventiltordrehzahl dynamisch an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Dies führt zu einer Balance zwischen erforderlichem Luftstrom, Energieeffizienz und reduzierter Geräuschentwicklung. Fazit Die Affinitätsgesetze liefern die physikalische Grundlage, um durch Drehzahlregelung den Luftstrom effizient zu steuern und gleichzeitig die Schallentwicklung zu minimieren. Im Ventiltordesign werden sie daher genutzt, um akustisch optimierte Betriebsbereiche zu definieren und durch technische Massnahmen (z. B. Anpassung der Drehzahl, Gehäuseoptimierung) eine leisere und energieeffizientere Lüftung zu realisieren. Der Sommer hat kaum begonnen da geht es mit dem "Roll Out" verschiedener Projekte für unsere Schallhauben für Grosswärmepumpen los. Alleine im Juni 2025 gehen die nachstehenden Schallhauben für Grosswärmepumpen an den Start:

1 Schallhaube 7'800 x 4'430 x 3'440 mm L x B x H (Einzelhaube) 1 Schallhaube 6'900 x 3'800 x 3'800 mm L x B x H (Einzelhaube) 1 Schallhaube 8'900 x 6'100 x 4'100 mm L x B x H (Doppelhaube) 1 Schallhaube 10'800 x 4'800 x 3'810 mm L x B x H (Doppelhaube) 1 Schallhaube 5'480 x 2'590 x 2'788 mm L x B x H (Einzelhaube) 1 Schallhaube 18'500 x 4'600 x 4'150 mm (L x B x H (Dreifach Haube) 1 Schallhaube 3'100 x 2'200 x 2'472 mm (L x B x H) Einzelhaube In der Summe der 11 Grosswärmepumpen ist damit eine Reduktion der Schallemissionen von 209 dB(A) geplant. Sämtliche Anlage stehen in der Nähe Schall sensibler Nachbarschaft und können ohne Schallmassnahmen unter Einhaltung der Lärmvorschriften nicht betrieben werden. Die Projekte verteilen sich auf Deutschland (Stuttgart, Berlin, Esslingen, München), Österreich (Innsbruck) und die Schweiz (Luzern). Für die Produktion dieser Schallhauben wurden rund 1'350 m2 Alubleche mit einer Stärke von 2 mm und rund 1'600 Laufmeter an Aluprofilen plus rund 1'300 m2 an Isolation verbaut. Dazu kommen Schliesssysteme, Sensoren und eine grosse Anzahl an Befestigungsmaterial. Es ist eine bekannte Tatsache das ein 50 mm großer Hohlraum hinter Stratocell Whisper die Schallabsorptionsleistung erheblich verbessert. Dies insbesondere bei niedrigen Frequenzen. Durch den Hohlraum können die Schallwellen tiefer in das Material eindringen, was die effektive Absorptionstiefe erhöht und die akustische Wirksamkeit insgesamt verbessert.

Im Einzelnen: Ein 50 mm tiefer Luftspalt hinter der 50 mm dicken Stratocell Whisper-Platte verbessert die Absorption, indem er den Frequenzbereich, in dem das Material wirksam ist, erweitert und insbesondere die Absorption niedriger Frequenzen erhöht. Auf diese Weise erreicht das Paneel sein maximales Schallabsorptionspotenzial (NRC 1.0, Klasse A) und reduziert Nachhall und Echo effizienter als ein direkt auf einer harten Oberfläche montiertes Paneel ohne Hohlraum. Der Hohlraum fungiert als Resonanzraum, der synergetisch mit der Struktur des Schaums zusammenwirkt, was zu einer besseren Dämpfung der Schallenergie führt. Ein doppelter Hohlraum, sprich zwei getrennte Lufthohlräume hinter oder innerhalb der Installation von Stratocell Whisper-Paneelen, erhöht die Schallabsorption, insbesondere bei niedrigen Frequenzen, im Vergleich zu einem einzelnen 50-mm-Hohlraum weiter durch nochmalige gesteigerte Absorption niedriger Frequenzen. Mehrere Luftspalte erhöhen die Tiefe des schallabsorbierenden Systems, so dass Schallwellen, bei niedrigen Frequenzen, effektiver abgeleitet werden können, da sich der Weg des Schalls innerhalb des absorbierenden Materials und der Hohlräume verlängert. Durch die Kombination von Schaumstoffschichten und Lufthohlräumen kann eine komplexere akustische Impedanz entstehen, die die Absorption in einem breiteren Frequenzbereich verbessert. Verbesserte Gesamtabsorption: Stratocell Whisper-Paneele erreichen bereits mit einem einzigen 50-mm-Spalt die Absorptionsklasse A. Durch Hinzufügen eines zweiten Luftraums kann die Leistung in anspruchsvollen akustischen Umgebungen wie Industrie- oder Verkehrslärmschutz weiter gesteigert werden. Bei unseren Schallhauben Projekten für Grosswärmepumpen und Kälteanlagen haben wir deshalb die Struktur unserer Paneelen entsprechend ausgerichtet und führen diese heute je nach Anforderungen an die benötigten Schallreduktion nach Frequenzbändern mit einem Einzelnen Luftraum oder bei Projekten bei denen eine sehr hohe Schallreduktion gefordert ist mit einem Doppelten Hohlraum aus. Da StratocellWhisper nur ein geringes Gewicht hat wird auch das Gewicht der Panels nur geringfügig erhöht. Die dauerhaften Befestigung des Material und die Schaffung der Distanzen zwischen den Schichten war eine Herausforderung die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten und zahlreichen Versuchen nun elegant gelöst wurde. In letzter Zeit erreichen uns praktisch täglich Anfragen zur Reduzierung der Schallemissionen von Invertern.

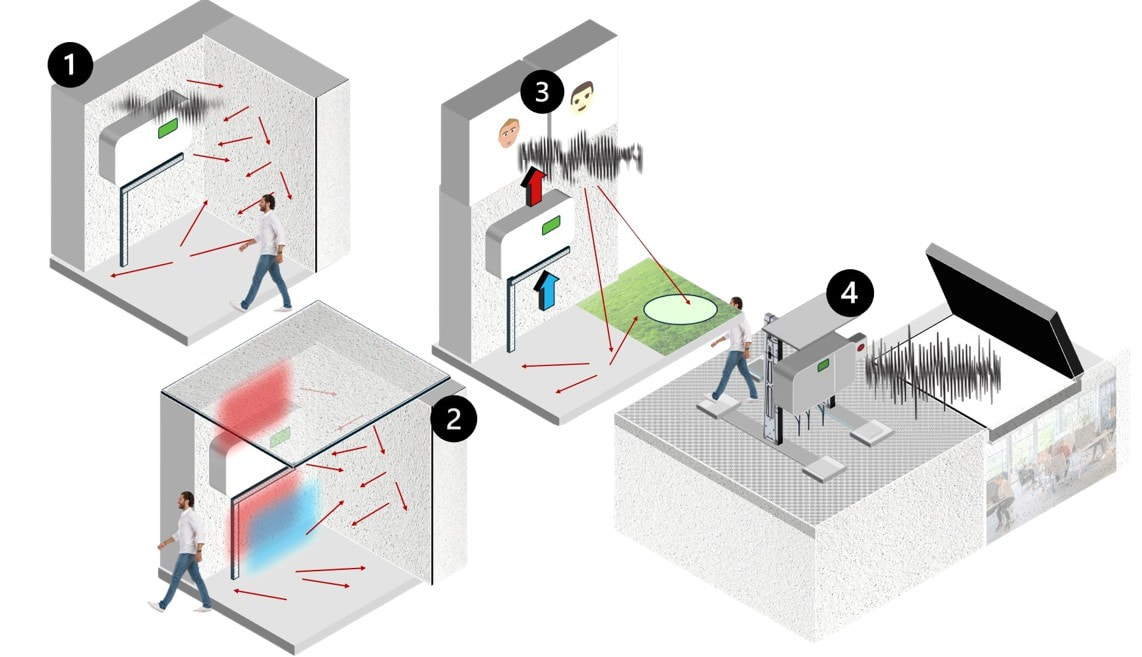

Inverter emittieren, über die Lüfter zur Kühlung hochfrequenten Schall, der oft als unangenehmes Surren empfunden wird. Die Lüfter drehen bei hohen Aussentemperaturen hoch, um die Elektronik vor Überhitzung zu schützen. Durch Beachtung einiger Regeln bei der Installation können potenzielle Schallprobleme bereits bei der Planung reduziert werden. Das bei der Montage an Aussenfassaden eine entsprechende Lagerung zur Vermeidung von Vibrationen, die sich in Körperschall äußern, berücksichtigt werden muss, sei hier nur am Rande erwähnt. Problemfälle, die wir oft im Feld sehen, sind: 1) Installation in Ecksituationen: Diese sind möglichst zu vermeiden, da sich der Schall an der zum Inverter liegenden Wand, reflektieren kann und dann unkontrolliert in andere Bereiche emittiert. 2) Noch schlimmer ist eine Ecksituation mit zusätzlich einem vorspringenden Dach direkt über dem Inverter. Hier wird der Schall nicht nur seitlich, sondern auch von oben nach unten über einen schallharten Boden reflektiert und unkontrolliert in andere Bereiche emittiert. Zusätzlich kommt es zu einer Re-Zirkulation der vom Inverter abgeführten Warmluft, die an heißen Tagen zu einem Temperatur-Derating und damit zu Leistungsverlusten führen kann. Diese Situation kann durch die Installation über einem schallabsorbierenden Untergrund, zum Beispiel über Grünflächen, verbessert werden. 3) Die Installation direkt unter Fenstern und Balkonen. 4) Bei der Installation auf Flachdächern sollte die Nähe zu Dachluken mit darunterliegenden Arbeits- oder Wohnräumen vermieden werden. Inverter sollten im Freien an einem möglichst schattigen Standort installiert werden, damit die Kühlfunktion nicht unnötig hochdrehen müssen. Sind die Schallemissionen immer noch zu hoch, dann können unsere Schallhauben für Inverter mit innen liegender 50 mm Isolation, (StratocellWhisper) und gezielter Führung der Zu- und Abluft Abhilfe schaffen. Zusätzlich sind die Geräte auch von Atmosphärischen Einflüssen geschützt Der europäische Markt für VRF/VRV-Systeme hatte 2024 ein Volumen von etwa 3,2 Milliarden Euro und wächst mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8,5 % in den nächsten fünf bis zehn Jahren.

Die Ende 2024 von DAIKIN angekündigte Markteinführung, seiner neuen VRV-Baureihe, die mit dem natürlichen Kältemittel R-744 (CO₂) betrieben wird unterstreicht die Wichtigkeit dieses Marktes für die führenden Hersteller. VRF/VRV-Systeme bieten hohe Flexibilität, da sie gleichzeitiges Heizen und Kühlen in verschiedenen Zonen ermöglichen. Dies ist besonders für gewerbliche Gebäude, Hotels und moderne Wohnanlagen attraktiv. In Innenstädten verbaut, treffen diese oft auf die Ruhebedürfnisse der Anwohner. Unser Modularen Schallhauben ermöglichen den Betrieb der Anlagen unter Einhaltung der lokalen Lärmvorschriften. Die freie Wahl der RAL-Farbe der Pulverbeschichtung ermöglicht zudem die Optische Integration in verschiedene Umgebungen. Ob die Anlagen auf einem Flachdach, Zwischendach am Boden auf einem Betonfundament oder aufgeständert auf einem Montagrahmen installiert sind, spielt keine Rolle. Die Modulare Bauweise ermöglicht die Anpassung an die gegebenen Umstände. Die Auslegung der Schallhauben basiert immer auf den benötigten Luftvolumen, der Luftgeschwindigkeit und der Luftführung, die möglichst von Schallsensiblen Bereichen weggeführt wird. Bei einer Verwendung für das Kühlen und Heizen müssen die benötigten Luftvolumen auf den Heizbetrieb ausgelegt werden da benötigte Luftmenge wesentlich höher ist als im Kühlmodus. Die offenen Flächen für den Lufteintritt werden so dimensioniert das eine Luftgeschwindigkeit von 4 Metern/sec nicht überschritten wird, beim Luftaustritt rechnen wir eine maximale Luftgeschwindigkeit von 6 Metern/sec, damit stellen wir sicher das auftretender Wasserdampf, der bei der Abtauung der Anlage entsteht, rasch aus den Hauben ausgetragen um eine Vereisung zu verhindern. . Für die Innenisolation der Schallhauben, die komplett Aluminium gefertigt sind gibt es in 2 Varianten. StratocellWhisper mit einer Stärke von 40 mm und für besonders hohe Anforderungen mit einer Stärke von 60 mm, dort wo besonders tiefe Schall-Frequenzen reduziert werden müssen. Da die Anlage vielfach auf Flachdächern stehen kommt der Windlastsicherung eine besondere Rolle zu. Unser Kollegen Marc Müller in Hamburg Marc Müller ist unser Spezialisten zu diesem Thema der die beste Lösung gemäss Projektanforderungen findet. Nachdem unsere Schallhauben nun komplett in Deutschland gefertigt werden, war es auch Marc Müller, der in den letzten Monaten verschiedene lokale Montagteams aufgebaut hat und weitere aufbaut. Sein Einsatz ist hier verdankt. Durch seinen Effort können wir nun die Vorort-Installation in allen Regionen Deutschlands anbieten. Aus der Produktion in Deutschland werden vor allem Kunden aus Deutschland, Schweiz, Osterreich, Frankreich und den Benelux Länder beliefert. |

AutorWir sorgen für flüsterleise HVAC-Anlagen (Wärmepumpen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen) Archiv

Januar 2026

Kategorie |

Webseiten Nutzung und Inhalte

Link

Impressum

Link

Datenschutzrichtlinien

Deutsche Webseiten

www.silent-mode.com / www.silent-mode.de

English Website

www.forcotech.com

Website Inhalte

SilentMode Schallhauben für Wärmepumpen, Klimaanlagen, Kaltwassersätze, alle Arten von Kältemaschinen, Rückkühler, VFR/VRV Anlagen und Industrieanlagen.

Inhaber der Webseite

Silent Engineering di Romolo Vicari, Via Trento 22, IT-23875 OSNAGO (LC), [email protected] / ©Copyright (Urheberrechtshinweis) 2018/ 2019/ 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025

Sämtliche Inhalte dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Logos, Produkte Bezeichnungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, benötigen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Webseiten Inhaberin. Diese wird nach Prüfung ausschliesslich via PEC-Mail oder eingeschriebenem Brief erteilt alle anderen Formen der Kommunikation sind unzulässig, Die Marken "Forcotech" und "Silent-Mode" "Silent-Engineering" sind von uns urheberrechtlich geschützt.

Impressum

Link

Datenschutzrichtlinien

Deutsche Webseiten

www.silent-mode.com / www.silent-mode.de

English Website

www.forcotech.com

Website Inhalte

SilentMode Schallhauben für Wärmepumpen, Klimaanlagen, Kaltwassersätze, alle Arten von Kältemaschinen, Rückkühler, VFR/VRV Anlagen und Industrieanlagen.

Inhaber der Webseite

Silent Engineering di Romolo Vicari, Via Trento 22, IT-23875 OSNAGO (LC), [email protected] / ©Copyright (Urheberrechtshinweis) 2018/ 2019/ 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025

Sämtliche Inhalte dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Logos, Produkte Bezeichnungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, benötigen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Webseiten Inhaberin. Diese wird nach Prüfung ausschliesslich via PEC-Mail oder eingeschriebenem Brief erteilt alle anderen Formen der Kommunikation sind unzulässig, Die Marken "Forcotech" und "Silent-Mode" "Silent-Engineering" sind von uns urheberrechtlich geschützt.

RSS-Feed

RSS-Feed