|

Wir werden oft gefragt nach welcher Distanz der Luftstrom von Axial-Ventilatoren von Wärmepumpen und Kältanlagen noch deutlich spürbar ist, dies um eine Rezirkulation durch bauliche Hindernisse zu verhindern. Die Berechnung der Auswurfhöhe erfolgt im Wesentlichen auf Basis der strömungsmechanischen Eigenschaften des Ventilators, der Bauart, der Luftstromrichtung und der vorhandenen Hindernisse. Eine exakte Berechnung ist komplex, da Faktoren wie der Luftstrom, die Druckverluste und Turbulenzen berücksichtigt werden müssen. Wichtig ist: Die Auswurfhöhe entspricht dem Bereich über der Austrittsebene des Ventilators, in dem der Luftstrom ohne nennenswerte Abschwächung oder Verwirbelung wirkt. Bauliche Hindernisse vor der Ausblasöffnung erzeugen Druckverluste und Turbulenzen, die den Luftstrom beeinflussen und reduzieren können. Die Luftströmung des Axialventilators folgt grundsätzlich axial, die genaue Auswurfrichtung und Strömungshöhe wird durch die Motorposition, Laufradschaufeln und eventuelle Anordnungen wie Leitwerke beeinflusst. Zur praktischen Berechnung der Auswurfhöhe wird oft eine Kombination aus Herstellerangaben, Mindestabständen, empirischen Formeln und ggf. Strömungssimulationen (CFD) verwendet. Dabei spielen folgende Parameter eine Rolle: - Durchmesser und Bauart des Axialventilators - Luftstromgeschwindigkeit am Austritt - Druckverlust durch Hindernisse - Anström- und Ausblaswinkel - Abstand, Form und Höhe der Hindernisse vor der Ausblasöffnung Für eine direkte Formel zur Berechnung gibt es keine einfache Standardformel, sondern es handelt sich um eine Konstruktion, die auf der Erfüllung der Mindestabstände und Strömungssichtungen basiert.

0 Kommentare

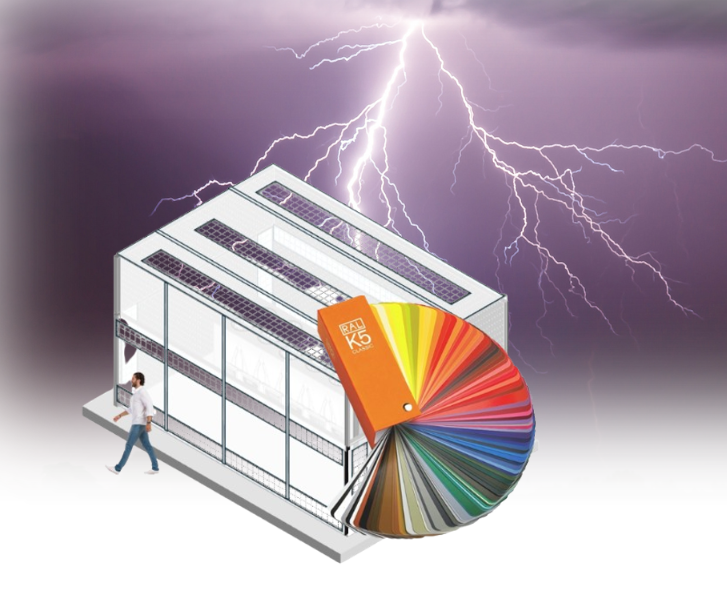

Schallhauben für Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen lassen sich durch die freie Wahl der Aussenfarbe, meist Pulverbeschichtung, ideal in verschiedene Umgebungen integrieren.

Doch aufgepasst vielfach müssen die Schallhauben auch mit dem Blitzschutz verbunden werden. Was vielfach nicht beachtet wird das die Pulverbeschichtung elektrisch isolierend wirkt und ein sehr hohen Oberflächenwiderstand (größer als 1 TΩ) aufweist, weshalb sie keinen elektrischen Kontakt für Blitzschutzanlagen ermöglicht. Dadurch wird die Leitfähigkeit an der beschichteten Oberfläche stark reduziert und eine direkte Ableitung von Blitzströmen über die pulverbeschichteten Flächen ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht gewährleistet. Um Pulverbeschichtungen leitfähig zu machen, werden speziell sogenannte ableitfähige Pulverlacke (ESD-Beschichtungen) eingesetzt, die mit leitfähigen Additiven versetzt sind. Diese reduzieren die elektrostatische Aufladung und ermöglichen eine gewisse elektrische Leitfähigkeit, die aber für Blitzschutzanlagen meist nicht ausreichend dimensioniert oder spezifiziert ist. Für Blitzschutzanwendungen bedeutet das konkret: 1) Normale Pulverbeschichtungen verhindern aufgrund ihrer Isolation eine sichere elektrische Verbindung. 2) Kontaktstellen im Blitzschutz müssen mechanisch von der Pulverbeschichtung befreit werden, um metallischen, leitfähigen Kontakt herzustellen. 3) Ableitfähige Pulverlacke sind eine Sonderform, werden im Blitzschutz jedoch kaum eingesetzt, da sie nicht die hohen Strombelastungen eines Blitzes sicher führen können. Bei luftgekühlten Wärmepumpen und Kälteanlagen bezeichnet die Luftrezirkulation den Vorgang, bei dem die bereits ausgetretene Luft wieder angesaugt wird. Dieser Vorgang ist in der Regel unerwünscht, da er zur Leistungsreduzierung der Anlage führt. Um dies zu verhindern, werden bei luftgekühlten Wärmepumpen und Kälteanlagen oft bauliche Maßnahmen, wie beispielsweise versetzt angeordnete Lufteintritts- und -austrittsöffnungen, eingesetzt. Dadurch wird verhindert, dass die kalte oder erwärmte Luft, die aus dem Gerät austritt, unmittelbar wieder angesaugt wird. Dies verbessert den Wirkungsgrad deutlich. Insbesondere bei Installationen auf exponierten Flachdächern können Wind und andere Atmosphärische Einflüsse die Luftströmungen beeinflussen. Aber auch an anderen Standorten können diese Effekte auch durch Architektonische Gegenbenheiten eintreten. Deshalb werden unsere Schallhauben nicht nur zur Schallreduktion genutzt, sondern auch, um den Lufteintritt und -austritt so zu gestalten, dass die Luft nicht rezirkuliert, sondern die Abluft gezielt abgeführt wird. In Kombination mit speziellen Kanälen auch zur Rückgewinnung von Kälte und Wärme. Dabei spielt die Trennung des Abluft- und Zuluftbereich eine wichtige Rolle, um eine Rückführung der Luft zu unterbinden. Die Auslegung von Schallhauben und Luftdurchlässen erfolgt daher so, dass ein störungsfreier Luftstrom mit geringen Druckverlusten gewährleistet ist. Dabei wird darauf geachtet, dass die Luftgeschwindigkeit in den freien Lufteintrittsflächen 6 m/s nicht überschreitet, um Strömungsgeräusche und Leistungseinbußen zu minimieren. Das nachstehende Bild mit offenen seitlichen Paneelen auf der Höhe des Ventilators zeigt den Betrieb einer Wärmepumpe mit einem Luftvolumen von 125.000 m³/h bei Volllast und veranschaulicht, wie die Trennung der Luftkammern einen direkten Luftkurzschluss verhindert und dies bei unterschiedlichen Ventilator-Drehzahlen und starker Verwirbelung der Luft. Bei der Planung von Schallmassnahmen von Wärmepumpen und Kälteanlagen Kaskaden (Kombination von mehreren Identischen Anlagen) gehen wir in der Theorie immer von Summen Schallpegel von zwei oder mehreren gleichen Schallquellen aus. In der Praxis werden aber mehrere Anlagen nie zur gleichen Zeit im gleichen Betriebsmodus laufen, dies durch Steuerung der Anlagen durch unterschiedliche geplante Funktionen der Anlagen etc. Also sprechen wir in der Praxis vielfach, auch bei identischen Anlagen nicht mehr von Identischen Schallquellen, sondern unterschiedlichen Schallquellen. Ein Umstand der in Praxis der Berechnung der Schallausbreitung meist nicht berücksichtigt wird. Dies kann in der Planungsphase bereits zu falschen Prognosen bei der Bewertung von Schallemissionen und Schallimmissionen führen. Der Unterschied in der Schallausbreitung bei gleichen und unterschiedlichen Schallquellen liegt vor allem in der Art der Überlagerung der Schallwellen und der daraus resultierenden Schallfeldverteilung. Bei zwei gleichen, Identischen Schallquellen (gleiche Frequenz, Phase, Pegel und Anlage Betriebsmodus) können sich die Schallwellen kohärent überlagern. Dies führt zu Interferenzeffekten, bei denen sich die Schallwellen konstruktiv (Verstärkung) oder destruktiv (Abschwächung) überlagern. Dadurch entstehen Bereiche mit höherem oder niedrigerem Schalldruck, die sich im Raum verändern. Die Schallpegelzunahme beträgt bei zwei gleich lauten Quellen etwa 3 dB gegenüber einer einzelnen Quelle, da sich die Schallleistung zwar verdoppelt, die Lautstärke jedoch nicht linear ansteigt. Bei zwei unterschiedlichen Schallquellen (unterschiedliche Frequenzen, Phasen, Pegel und Anlage Betriebsmodi) überlagern sich die Schallwellen dagegen meist inkohärent. Die Pegel addieren sich energetisch, d. h., die Gesamtlautstärke wird vor allem vom lautesten Signal dominiert. Bei einem großen Pegelunterschied (z. B. ≥ 10 dB) hat die leisere Quelle kaum Einfluss auf die Gesamtlautstärke. Interferenzeffekte sind hier weniger ausgeprägt oder nicht wahrnehmbar. Meteorologische Bedingungen wie Temperaturgradienten oder Wind können die Schallausbreitung durch Brechung und Reflexion beeinflussen. Dies gilt für alle Quellen, macht die Überlagerungseffekte bei mehreren Quellen jedoch zusätzlich komplexer. Zusammenfassung: Gleiche Schallquellen können durch kohärente Überlagerung Interferenzeffekte erzeugen, die zu räumlich variierenden Schallpegeln führen, während unterschiedliche Schallquellen hauptsächlich eine energetische Addition ohne ausgeprägte Interferenz zeigen. Die Schallausbreitung selbst folgt den physikalischen Prinzipien der Wellenfortpflanzung im Medium, die höhere Schallquelle ist damit die Referenz in Bezug auf die Hörbarkeit |

AutorWir sorgen für flüsterleise HVAC-Anlagen (Wärmepumpen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen) Archiv

Januar 2026

Kategorie |

Webseiten Nutzung und Inhalte

Link

Impressum

Link

Datenschutzrichtlinien

Deutsche Webseiten

www.silent-mode.com / www.silent-mode.de

English Website

www.forcotech.com

Website Inhalte

SilentMode Schallhauben für Wärmepumpen, Klimaanlagen, Kaltwassersätze, alle Arten von Kältemaschinen, Rückkühler, VFR/VRV Anlagen und Industrieanlagen.

Inhaber der Webseite

Silent Engineering di Romolo Vicari, Via Trento 22, IT-23875 OSNAGO (LC), [email protected] / ©Copyright (Urheberrechtshinweis) 2018/ 2019/ 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025

Sämtliche Inhalte dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Logos, Produkte Bezeichnungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, benötigen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Webseiten Inhaberin. Diese wird nach Prüfung ausschliesslich via PEC-Mail oder eingeschriebenem Brief erteilt alle anderen Formen der Kommunikation sind unzulässig, Die Marken "Forcotech" und "Silent-Mode" "Silent-Engineering" sind von uns urheberrechtlich geschützt.

Impressum

Link

Datenschutzrichtlinien

Deutsche Webseiten

www.silent-mode.com / www.silent-mode.de

English Website

www.forcotech.com

Website Inhalte

SilentMode Schallhauben für Wärmepumpen, Klimaanlagen, Kaltwassersätze, alle Arten von Kältemaschinen, Rückkühler, VFR/VRV Anlagen und Industrieanlagen.

Inhaber der Webseite

Silent Engineering di Romolo Vicari, Via Trento 22, IT-23875 OSNAGO (LC), [email protected] / ©Copyright (Urheberrechtshinweis) 2018/ 2019/ 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025

Sämtliche Inhalte dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Logos, Produkte Bezeichnungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, benötigen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Webseiten Inhaberin. Diese wird nach Prüfung ausschliesslich via PEC-Mail oder eingeschriebenem Brief erteilt alle anderen Formen der Kommunikation sind unzulässig, Die Marken "Forcotech" und "Silent-Mode" "Silent-Engineering" sind von uns urheberrechtlich geschützt.

RSS-Feed

RSS-Feed